判例研究 「レーザーによって材料を加工する装置」侵害訴訟事件

原告(控訴人):シノバ・ソシエテ・アノニム

被告(被控訴人):株式会社スギノマシン

第一審:東京地裁平成23年12月27日判決

控訴審:知財高裁平成24年11月29日判決

(パテントメディア2015年5月発行第103号掲載)

戸野部法律事務所 弁護士 北川修平

1.はじめに

機能的クレームの充足の有無が争点となった、侵害訴訟を取り上げます。一審と控訴審で、判断がひっくり返った、その理由を、掘り下げます。

問題となったクレームは、次のようなものです。

【請求項1】

| ○ | ア | 収束されるレーザービームによる材料加工方法であって、レーザービーム(3)を導く液体ビーム(12)がノズル(43)により形成され、加工すべき加工片(9)へ向けられるものにおいて、 |

| ○ | イ | レーザービームガイドとして作用する液体ビーム(12)へレーザービーム(3)を導入するため、 |

| ○ | ウ | レーザービーム(3)がノズル(43)のビーム通路(23)の入口開口(30)の所で収束され、 |

| × | エ | 液体供給空間(35)へ供給される液体が、ノズル入口開口(30)の周りにおいてせき止め空間のないように導かれ、 |

| × | オ | それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲(56)における液体の流速が、十分に高く決められるようにし、 |

| × | カ | したがってフォーカス円錐先端範囲(56)において、レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで、熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする、 |

| ○ | キ | 材料を加工する方法。 |

○は、被告が充足を認めた要件、×は、争った要件です。構成要件エ~カを、被告製品(を用いる方法)が充足するか否かが、主な争点となりました。

2.本件発明

(1)技術分野

本件発明(特許第3680864号)は、水などの液体ビームをレーザービームのガイドとして用いる、レーザー加工装置に関するものです。

単なるレーザービームだと、光学レンズによってレーザーを収束させた焦点の近辺でしか、材料を加工することができません。この欠点を補うため、液体ビームの中に、レーザーを光学的に結合して、液体ビームの中を反射させながら、離れたところにある加工対象まで、レーザーを誘導するものです。

(2)特徴点

本件発明は、液体ビームをガイドとしてレーザーを誘導する技術の、いわば、第3世代に属します。

① 第1世代。これは、液体ビームの中に、光ファイバなどのビームガイドを直接に差し込むことで、液体ビームの中にレーザーを結合するものです。

しかし、ビームガイドは邪魔です。液体ビームの直径を、ビームガイドの直径よりも小さくできない。ビームガイドの端部が、流れを乱してしまい、望ましい液体ビーム長さを得ることができない。これらの課題を抱えていました。

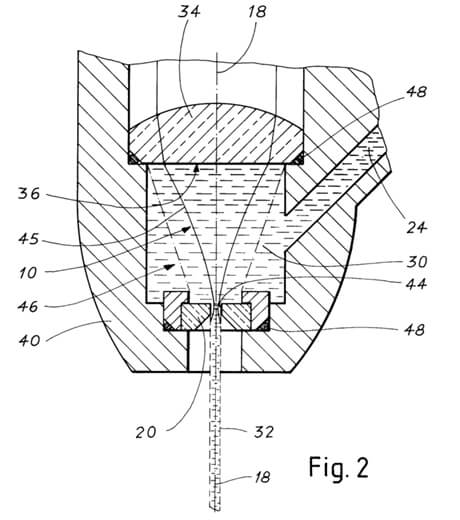

② 第2世代は、これらの課題を解決したものです。下の図(EP 0515983 A1、Fig.2)をご覧ください。

第2世代は、ビームガイドを用いません。フォーカスレンズ34で、直接に、液体ビーム32の流れの中へレーザーを収束させることで、レーザーと液体ビームを結合します。この構成により、流れを乱すビームガイドを省略でき、第1世代の抱えていた課題が解決されました。

この構成自体は、第3世代(本件発明)にも共通します。

しかし、この構成は、新たな課題を発生させます。

再び、上の図をご覧ください。この構成では、右上の通路24から導入されてきた液体が、下のノズル20から液体ビーム32として出て行くまでの間、液体は、ノズルの上の空間30に、一旦滞留します。それゆえ、フォーカスレンズ34で液体ビーム32の中にレーザーを収束させようとすると、焦点44の上近くに滞留している液体が、レーザーによって強く加熱されます。

このとき、熱レンズ効果といって、加熱された液体が、単なる温度のムラに止まらず、光学的に作用します。発散レンズとして作用します。

この熱レンズ効果によって、収束させたはずのレーザーが発散してしまい、ノズル壁にぶつかってしまう。これにより、ノズル壁が損傷してしまう。

第2世代の技術は、(ノズル壁の損傷を防ぐために)熱レンズの発生を防ぐ、という、新たな課題を抱えることになりました。

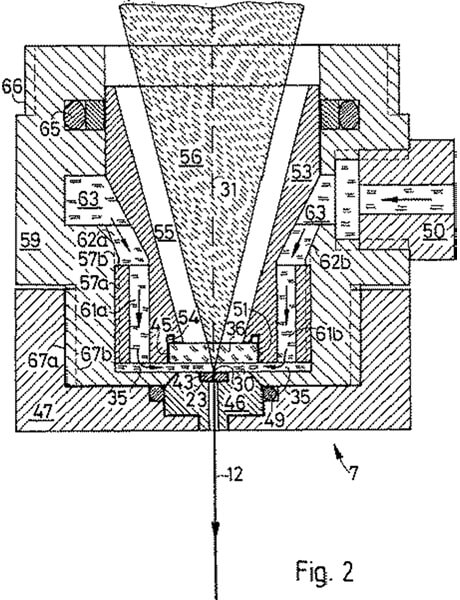

③ 第3世代である、本件発明は、この課題を解決するものです。ここが特徴点です。本件発明の実施例である、下の図をご覧ください。

液体の流れに着目です。液体は、左右に図示された63から導入され、61a・61b内を垂直に落下した後、直角に曲がり、狭い35内を水平方向に流れ、ノズル開口30まで、一気に到達します。滞留する空間がありません。

つまり、導入部からノズル開口まで、素早く液体を運び出し、滞留しないようにすることで、レーザーによって液体が加熱されることを防ぐ。これにより、熱レンズの発生を防ぎ、ノズル壁の損傷を防ぐ。

これが、本件発明の特徴である、技術的思想です。請求項1のエ~カは、この特徴を表現したクレームです。

ただし、その特徴は、機械の構成の特定によってではなく、専ら、機能によって表現されています。

3 被告製品

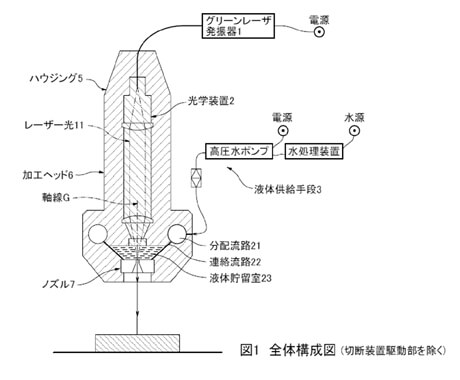

次に、被告製品の構成を説明します。これも、下の図をご覧ください。

問題は、液体がノズルへと流れていく速さです。この点から重要なのは、液体貯留室23の形状です。

被告製品を、従来技術たる、最初の図の例と比較します。

液体貯留室23は、最初の図の空間30に比して、低く、かつ、逆円錐台形状で、上から下に向かって幅が狭くなっています。このため、被告製品においては、従来技術よりも速い速度で、液体がノズルへ流れるように見えます。

他方、被告製品を、本件発明の実施例である、2番目の図の例と比較します。

液体貯留室23は、2番目の図の水平方向への流路35に比して、高い。このため、被告製品においては、本件発明の実施例よりも遅い速度で、液体がノズルへ流れるように見えます。

このような、従来技術と本件発明に挟まれたような被告製品(を用いる方法)が、本件発明の技術的範囲に含まれるかが、争われました。

4 裁判所の判断(結論)

第一審は、構成要件エ~カの充足を認めず、非侵害として、原告の請求を棄却しました。

これに対し、控訴審は、逆転で、エ~カの充足を認めました。無効の抗弁も排斥し、原告の請求(差止等)を認容しました。

5 検討

(1)逆転の理由

本件は、「せき止め空間のない」(構成要件エ)という、消極的に表現された要件。「それにより」(オ)「したがって」(カ)という、構成要件間を結ぶ、因果関係の要件。これらの充足の立証に、原告が苦労した事案です。

被告製品において、現に、ノズル壁の損傷が防がれている、という作用効果が生じていることを、被告は(ほぼ)争っていません。

そこではなく、被告製品に、「せき止め空間のない」構成が存在すること。この構成の存在によって(「それにより」「したがって」)、ノズル壁の損傷が防がれている、という作用効果が生じていること。これらを、被告は争いました。

具体的には、被告は、次のように反論しました。

被告製品は、レーザービームとして、グリーンレーザーを用いている。グリーンレーザーを用いる場合、そもそも、ノズル壁の損傷が発生する程度の熱レンズが形成されることはない。

つまり、被告製品において、ノズル壁の損傷が防がれているのは、「せき止め空間のない」構成を備えていることが原因ではない。グリーンレーザーを用いていることが原因だ、という反論です。

第一審の判示は、次の通りです。

① 被告製品においては、グリーンレーザーを用いた場合でも、ノズル壁を損傷する程度の熱レンズが形成されることがあり得る。

しかし、

② 被告製品に近似的な装置を用いた実験の結果、同装置には、「フォーカス円錐先端範囲における液体の流速が0.0~2.5cm/s…となっている空間」が存在する。これは、同装置において、「原告主張のせき止め空間が存在することをうかがわせる」ものである。

③ その他、全証拠を総合しても、被告製品に、「せき止め空間のない」構成が存在すること、この構成の存在によって、ノズル壁の損傷防止という作用効果が生じていること、これらの立証は、不十分である。

これに対し、控訴審の判示は、次の通りです。

㋐ ノズル壁の損傷防止に影響を与えるファクターは、熱レンズの形成が抑圧されること以外にも、様々考えられる。しかし、被告は、グリーンレーザーの点を除いて、これら他のファクターについて具体的に主張・立証していない(㋐―1)。

そして、被告製品においては、グリーンレーザーを用いた場合でも、ノズル壁を損傷する程度の熱レンズが形成されることがあり得る(㋐―2)。

㋑ 被告製品では、液体貯留室の高さは、流速を高める目的で、低く設定されていると認められる。

㋒ その他、ノズル径やレーザースポットサイズといったファクターは、加工形状、製造限界等から、その選択の余地は必ずしも多くないことも総合すれば、被告製品には、「せき止め空間のない」構成が存在し、この構成の存在によって、ノズル壁の損傷防止という作用効果が生じている、と理解するのが自然である。

①と㋐、②と㋑、③と㋒が、それぞれ対応しています。

何が、第一審と控訴審の結論を、分けたのでしょうか。順に見ていきます。

まず、③と㋒は、総合考慮の結果を述べるものですから、これ自体が、結論を導く上での決定的な要因、というわけではありません。

②と㋑は、共に、「せき止め空間」の有無についての判示です。

第一審は、「流速が0.0~2.5cm/s」という、ほぼ完全な停留状態を含む、実験の数値データから、直接的に、「せき止め空間」の存在を認めるものと理解できます。(実験に用いた装置ではない、被告製品それ自体について「せき止め空間」が存在するとは言い切っておらず、やや歯切れは悪いのですが、被告製品自体における「せき止め空間」の有無の判断にあたっても、この数値データを最も重視したことは、間違いありません。)

これに対し、控訴審は、上記数値データに何ら触れることなく、「液体貯留室の高さ」から、間接的に、流速が高いであろう(「せき止め空間」がないであろう)、という推論を行っています。

どちらが説得的かと言えば、その推論の直接性、具体性において、大きく、第一審の判断に分があるように思われます。

少なくとも、このような間接的な推論のみから、第一審の判断をひっくり返すのであれば、控訴審は、明示的に、上記数値データに言及した上で、これを排斥する理由を示す必要があったと思われます。

自然な②と、やや不自然な㋑。

このような言い方が正しいとすれば、控訴審は、何故、無理をして、②を㋑に変更してまで、侵害を認めたのでしょうか。

謎を解く鍵が、残る、①と㋐です。

㋐―2と①は同一です。しかし、㋐には、①にはない、㋐―1が加わっています。控訴審は、何故、わざわざ㋐―1に言及したのでしょうか。

貴重なヒントがあります。それは、(発表媒体から)控訴審の主任裁判官自身の手によると見られる、下記の匿名解説です。

「…原判決は構成要件充足性を否定し、本判決はこれを肯定している。

ひとえに証拠評価の違いに帰着すると思われるが、被控訴人(=被告)の中心的な主張であったとみられる「グリーンレーザーを使用する場合にはノズル壁の損傷が発生する程度の熱レンズが形成されることはない」との点が否定されたこと(=①(=㋐―2))に対する評価の違いが、結論の違いを導く一つの分岐点となっていると思われる。」(判例時報2179号100頁)

形式論理からは、①(=㋐―2)だからといって、被告製品が自動的にエ~カを充足するわけではない。それはそれ、これはこれ、です。

しかし、民事訴訟は、絶対的な真理を探究する場所ではない。ディベート大会のようなもので、原告と被告と、どちらの言い分が、より説得的かを、相対的に判定する場にすぎない。

裁判所が、このような見方に立ったとき、本件の被告が、自らがヤマ場だと見定めて、総力戦を挑んだポイントで、完全に敗退した(①(=㋐―2))、という事実は、大きな意味を持ちます。

この場合、最終的な勝敗においても、被告ではなく、原告を勝たせるのが、ディベート大会の審判としては、公平ではないか。

そして、大きな公平のためならば、原告を勝たせる論理付けの過程で、小さな無理(②→㋑への変更)をすることも、やむをえない。

上記匿名解説と、控訴審の判示からは、裁判所の、このような価値判断(少し誇張していますが)を見て取ることができるのではないでしょうか。

(余談ながら、米国の侵害訴訟のような、陪審による事実認定に際しては、素人は、それはそれ、これはこれ、ではなく、全体の大まかな印象に引きずられる分、一層強く、このような価値判断が働くように思われます。)

ただし、それでも疑問は残ります。全ての侵害訴訟において、このような価値判断がなされるわけではありません。であるのに、本件では、何故。

そこには、やはり、本件のクレームが、消極的表現や因果関係を含むなど、特殊であり(「5.検討」の冒頭参照)、厳格な充足性の立証を求めると、原告が勝つことが不可能になってしまう。これは妥当でない、との配慮が、おそらくは、働いていたものと推測されます。

とはいえ、自ら立証困難なクレームを立てた原告が、このような救済を受けるのであれば、ここの価値判断にこそ、当然に異論があるところでしょう。

(2)原告の戦術

原告の戦術について、一言します。

本件は、控訴審段階で、原告が、確定前の訂正後クレーム(ノズルからの窓の高さなどの、具体的な機械構成を補ったもの)に基づいて対比すべき、との主張を追加していることが、特徴的です。

この主張は、やや無理筋であり、表立っては、裁判所は採用しませんでした。しかし、裁判所に対して、ノズルからの窓の高さ、被告製品でいう「液体貯留室の高さ」(㋑)への着目を促したという点では、この主張は無駄ではなく、密かに、②→㋑への変更の布石となったとも思われます。

この点につき、もう少し穏健な理屈を立てるのであれば、原告から、機能的クレームの限定的解釈論を主張して、実質的に、確定前の訂正後クレームを侵害訴訟に取り込むことを狙う、というのも、一案かと思われます。

(本稿は、2014年8月に、オンダ国際特許事務所の月例判例研究会で発表した内容に基づいています。恩田誠所長はじめ、貴重な勉強の場を提供してくださっている同事務所の皆様に、この場を借りて、心よりお礼申し上げます。)

以上